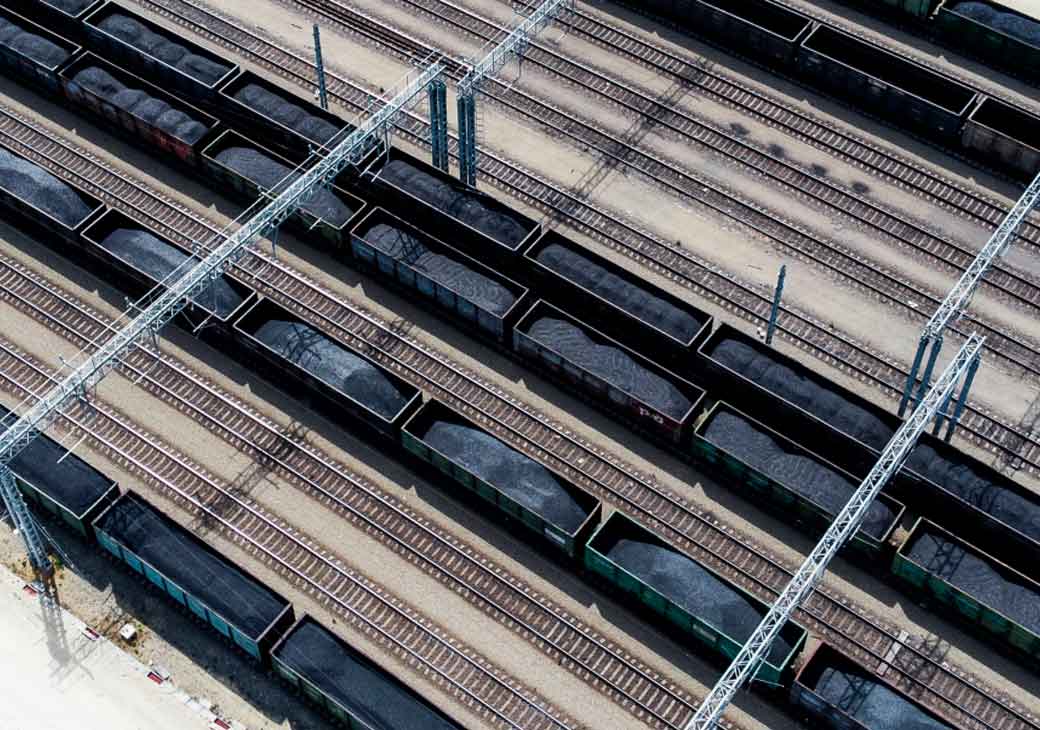

Минэнерго и философский камень. Россия полна ресурсов, но способны ли мы превратить уголь в золото?

«Россия занимает лидирующие позиции в мире по запасам и добыче нефти, газа, угля, урана, играющим ключевую роль в атомной энергетике». С этого тезиса начинается представленная и утверждённая недавно Правительством Энергостратегия-2050. Забегая вперёд, уточним, что эта мысль вшита красной ниткой в план развития добывающей отрасли, рассчитанный на ближайшие 25 лет.

Его составители из Министерства энергетики РФ (которых сверху назначили и авторами, и исполнителями проекта, хотя, по нашим данным, энергетики стратегию писали вместе с МИДовцами, а компоновали всё в Минэке — прим. ред.) подробно расписали, как богата наша страна на ресурсы, каким они видят будущее добывающей отрасли и каков её потенциал на мировом рынке.

Прочитав документ, человек, не погружённый в повестку, может подумать, что все описанные в нём прогнозы сбудутся. Однако тот, кто даже поверхностно знаком с положением дел, задастся вопросом:

Кто автор этой сказки?

Второй вопрос: зачем в принципе создавался этот продукт, который ничего не предлагает, а описывает устаревшую ситуацию с акцентами в пользу угольщиков, не учитывая интересы строителей, металлургов, портовиков, операторов? Между тем, добыча угля снижается с начала 2025 года. Экспорт падает пропорционально цене твёрдого топлива на мировом рынке. Вниз идёт спрос со стороны крупнейших импортёров отечественного угля. В са́мом угольном регионе России уже больше половины добывающих предприятий убыточны.

Комплексный и всеобъемлющий кризис потребления угля («зелёные» назвали бы его победой возобновляемых источников энергии, ВИЭ) вскрывает огромный пласт проблем. В ближайшее время России в целом и профильным ФОИВам в частности придётся решить, что делать с углём, как перепрофилировать инфраструктуру, заточенную под его экспортную логистику, и возможно ли сочетать национальные планы по росту добычи с необходимостью декарбонизации.

В Стратегии уравнены три ключевых энергоресурса страны: нефть, газ и уголь. Хотя позиции их отнюдь не равны. В отличие от нефти и газа, твёрдого топлива по установленным запасам в РФ хватит на 300 лет потребления. И хорошо бы понимать, что мы с ним будем делать. Продавать? Тогда нужны чёткие инструкции для отрасли по выстраиванию логистики в условиях дефицита инфраструктуры и возможностям зарабатывать на угле больше, вывозя его меньше. Повышать внутреннее потребление? В этом случае документу не хватает плана по развитию генерации и ответа на вопрос: грозит ли России энергопереход в том формате, в котором его пытаются реализовать страны, где своих запасов ископаемого топлива либо нет, либо они иссякли?

Фото: РИА Новости

В этом СПЕЦПРОЕКТЕ мы попытаемся объективно и чётко обозначить риски, и оценить потенциал российского угля. В общем, сделаем то, чего не сделали авторы Стратегии.

Сказка — ложь?

Вселяющую надежду и наивно-позитивную Энергостратегию-2050 утвердили, мягко говоря, в не самое благополучное для отрасли время. Показательным стало, например, то, что спустя неделю после обнародования документа, на просьбу прокомментировать его содержание, крупнейшие игроки рынка отвечали нам так:

«Мы его не читали, мы заняты решением насущных проблем».

Проблем, или, как советуют говорить, задач, перед угольщиками и правда хватает. Очередным вызовом для них стало падение рентабельности экспорта коксующихся углей. До последнего было принято считать, что высококалорийные металлургические угли находятся как бы над кризисом энергетического угля. Коксующиеся марки дороже, маржинальнее в части экспорта и обеспечены спросом. А если отбросить стремление компаний перейти на электрометаллургию, то коксующийся уголь ещё лишён зависимости от трендов на ВИЭ.

Однако к началу апреля стоимость металлургического твёрдого топлива снизилась до 122–132 долларов за тонну в зависимости от порта. Таковы данные аналитиков из NEFT Research. В анализе уточняется, что это минимальная стоимость с начала прошлого года. С начала этого года котировки упали на 7,7–9,3%, что уже практически сопоставимо с темпами падения цен на энергетические угли (10–14% в зависимости от порта).

Аналитики связывают такое стремительное падение цен на коксующиеся угли со снижением выплавки стали. В феврале в России этот показатель снизился на 3,4% год к году, до 5,8 млн тонн. Тенденция, как считают в металлургической отрасли, сохранится до конца декабря. Во всяком случае, ассоциация «Русская сталь» в конце января прогнозировала падение спроса на сталь не менее чем на 5% в этом году.

Производителям коксующихся марок угля это не сулит ничего, кроме снижения спроса. Ведь поддержать их не может покупатель ни внутри страны, ни на внешних рынках. В Китае, крупнейшем потребителе отечественного топлива, тенденции схожие. Производство стали там сократилось на 1,5% с января по март. И изменение ситуации пока не прогнозируется.

Вместе с падением производства стали и в целом потребления и производства металлов, в КНР сокращается доля угольной генерации.

За последние 25 лет она снизилась с 78% до 58%, уступив место низкоуглеродным источникам энергии, выросшим за тот же период с 18% до 38%. Согласно национальным целям Китая, за ближайшие 5 лет низкоуглеродная энергетика и ВИЭ должны обеспечивать генерацию более 50% потребляемой в стране энергии. Сомневаться в реалистичности этих планов не стоит: на КНР приходится более 60% глобального ввода ВИЭ и около 45% мощности строящихся атомных реакторов. Постепенный отказ от угля главным клиентом российских добытчиков — уже реальность.

Интересно, что в Минэнерго этого как будто не замечают.

Ведомство продолжает жить в иллюзии, что вот-вот российский угольный рынок накроет взрывной спрос. Свои мечты ФОИВ даже заложил в новую Энергостратегию, рассчитанную до 2050 года. С горизонтом планирования у «энергетиков» всё отлично. Чего не скажешь про само планирование.

Пять путей в никуда

На ближайшие 25 лет министерство расписало пять сценариев развития угольной отрасли России. Большинство нацелено на рост добычи и экспорта.

«Целевой» предусматривает рост объёма поставок угля из России на экспорт к 2050 году до 350,1 млн т. Такой вариант является приоритетным и предполагает развитие отраслей ТЭК. Если придерживаться его, то уже к 2030 году экспорт угля вырастет до 266,7 млн т. А его производство — до 662 млн т к 2050-му.

«Инерционный» сценарий предполагает сохранение экспорта угля к 2050 году на уровне 294,8 млн т, с выходом на уровень 243,5 млн т к 2030 году. Не слишком амбициозно, но и никаких вложений в отрасль этот план не потребует. Производство угля в инерционном сценарии должно увеличиться до 586,4 млн т. Поставки на внутренний рынок, соответственно, могут достигнуть 231,7 или 227,7 млн т. За счёт реализации каких проектов — не уточняется.

Есть также в Энергостратегии-2050 и сценарий «технического потенциала» с максимально возможными уровнями «производственных показателей исходя из текущего и прогнозируемого технического уровня отраслей топливно-энергетического комплекса и инфраструктурных ограничений без учёта экономической рентабельности и целесообразности проведения возможных мероприятий». Здесь к 2050 году экспорт угля предлагается нарастить до 480 млн т., производство — до 794,2 млн т.

«Сценарий ускоренного энергетического перехода» предполагает «возвращение к более быстрым темпам декарбонизации мировой энергетики на основе возобновляемых источников энергии, а также снятие неправомерных ограничений на поставки в Российскую Федерацию технологий и оборудования». Если «зелёные» победят, то поставки на экспорт могут в 2050 году составить лишь 264 млн т, а производство — 478 млн т.

Ну и самый пессимистичный сценарий в папке Минэнерго — «стресс-сценарий», по которому производство угля может составить в 2050 году 318,9 млн т, а экспорт не более 100 млн тонн.

Последний вариант хоть и не вселяет уверенность в представителей отрасли, но пока видится наиболее реалистичным. В прошлом году добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т. При этом в 2025 году планировалось добыть не меньше уровня 2024 года. Однако аппетиты придётся умерить: недавно вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что прогноз по добыче на этот год будет скорректирован в сторону снижения. Кажется, такие перспективы в Стратегию решили не включать.

Разрыв между реальностью и представлениями авторов документа о ситуации в отрасли и мире отмечают и сами представители отрасли. Собеседник редакции, пожелавший остаться неназванным, указал на то, что два из пяти сценариев от Минэнерго предполагают рост добычи и экспорта на 20% и более. Такие цифры, говорит источник Vgudok, несопоставимы с тенденциями спроса.

«Там всего пять сценариев, и как минимум два из них навязывают существенный рост добычи угля в среднесрочной перспективе.

Ничего общего с реальностью это не имеет.

Риски сокращения добычи и экспорта будут обостряться уже в нынешнем и следующем году, да и в целом во второй половине 20-х годов. И никакого потенциала для наращивания добычи в целом по стране нет. Да, есть условный потенциал для наращивания добычи коксующегося угля. Но в целом по стране никакого такого потенциала именно для кумулятивного прироста добычи», — уверен представитель отрасли.

Риски остались за скобками

Действительно, Стратегия как бы отбрасывает читателя в конец 2010-х, когда будущее потребления угля ещё казалось светлым и безоблачным. Документ создаёт иллюзию того, что всё идёт по плану.

Обращает на себя внимание и то, что за неимением точных данных по тотально негативному для угольщиков 2024 году, авторы Энергостратегии построили свои прогнозы на 25 лет вперёд на основе куда более благополучного 2023 года. Каким он был для отрасли? Высокие цены угля на мировом рынке, отсутствие взлетающей по экспоненте ключевой ставки ЦБ, наличие гарантий от РЖД по вывозу угля на экспорт, слабая национальная валюта.

Очевидно, что картина с тех пор кардинально изменилась (даже за первые месяцы 2025-го в сравнении с 2024-м). Так, средняя цена энергетического угля в FOB Ньюкасл, крупнейшем угольном хабе Азиатско-Тихоокеанского региона, в 2024 году снизилась на 60% в сравнении с уровнем 2022 года — 136 против пиковых значений в 345 доллара за тонну.

«Документ отражает инерцию мышления последних двух десятилетий. С одной стороны, в нём говорится о том, что развитие низкоуглеродной энергетики влечёт риски занижения потенциала спроса на ископаемое топливо, в том числе на уголь. Но, на мой взгляд, эти риски недостаточно чётко артикулированы.

Вся Энергостратегия написана нейтрально-позитивным языком: вот есть развитие низкоуглеродной энергетики, вот есть энергопереход и даже один из сценариев предполагает ускоренный энергопереход. Но в целом в тексте Стратегии эти риски недостаточно чётко артикулированы», — поделился впечатлениями о Энергостратегии эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

Другой собеседник редакции, оценивая документ, обратил внимание на фактическую подмену понятий.

«На одной странице Минэнерго говорит о важности выполнения национальных планов по росту добычи и экспорта. Но уже на следующей имеющуюся стагнацию и отсутствие ожидаемого и спрогнозированного роста называет «стабильностью». На что ориентироваться — непонятно», — сетует эксперт.

Вот фрагмент, о котором идёт речь: Минэнерго указывает, что «добыча угля осталась СТАБИЛЬНОЙ и составила 438 млн тонн (СНИЖЕНИЕ на 1,2 процента в годовом исчислении), экспорт СОКРАТИЛСЯ до 213 млн тонн (СНИЖЕНИЕ на 3,8 процента в годовом исчислении)». Напомним, всё это — данные 2023 года. То есть ещё только зачатки кризиса, который многие аналитики называют самым серьёзным для угля за 30 лет.

Дальше интереснее: авторы документа указывают на причины такой неприглядной «стабильности». Среди них — эмбарго Европейского союза на российский уголь и логистические ограничения в восточном направлении.

Иллюзорность представлений министерства о ситуации подчёркивает и то, что в документе фактически отсутствуют упоминания о рисках. Ни про критическое падение маржинальности экспорта, ни про снижение спроса на ключевых рынках сбыта, ни про стремительное развитие низкоуглеродной энергетики, ни про появление новых конкурентов, например Монголии, ставшей вторым в мире экспортёром коксующегося угля, или США, где этот вид топлива собираются признать критически важным минералом, в Стратегии не говорят.

«В документе практически не отображён ключевой риск для всех российских энергоотраслей — это риск сокращения рентабельности. С угольной отраслью понятная история: Росстат зафиксировал сальдированный убыток российских угледобывающих предприятий по итогам 2024 года, в том числе из-за возвращения цен к многолетней норме и санкционных дисконтов.

Соответственно, на фоне текущих цен компаниям всё сложнее покрывать издержки на добычу и транспортировку угля.

В целом получается такая картина, что маржинальность отрасли будет снижаться. Регуляторам нужно предпринимать специальные шаги с тем, чтобы ключевые российские энергоотрасли вновь стали рентабельными», — говорит Кирилл Родионов.

Обратим внимание и на то, что в Минэнерго осознают «опасность» декарбонизации для спроса на природные ископаемые как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Но в то же время министерство предлагает энергосектору вложиться в технологии декарбонизации и даже достичь импортной независимости в этом вопросе. Фактически регулятор предлагает один рецепт для лечения одних и эвтаназии других своих «пациентов».

Ничего не сказано про развитие углехимии. Похоже, что в Минэнерго не рассматривают её как возможность сделать уголь дорогим и полезным для экономики.

Что было дальше?

Если взять за основу мысль о том, что в отрасли и так всё неплохо (за исключением строптивых РЖД, не желающих оплачивать перевозки угля из своего кармана), то и планы на будущее будут под стать. Грандиозными.

Что же предлагает экспортёрам Минэнерго? Во-первых, забыть про финансовые потери и инвестировать в импортозамещение. В Стратегии можно найти перечень технологий, по которым необходимо достичь независимости от зарубежного оборудования и технологий.

«Но политика импортозамещения означает, что компаниям придётся ещё больше тратить ресурсов на добычу топлива, на его производство и транспортировку энергоресурсов», — отмечают собеседники редакции.

Во-вторых, заместить транзитный уголь российским, который идёт на экспорт. Интересно, что никакого существенного улучшения эта мера не принесёт, так как транзитные перевозки угля к российским портам ничтожно малы и, по нашим оценкам, в 2024 году составили менее 10 млн тонн. Более того, в этом вопросе Минэнерго затрагивает интересы РЖД, не беря в расчёт то, что у компании есть свои KPI по транзитным перевозкам со своей экономикой и целями.

Отдельно подчеркнём, что российская добыча отличается своей удалённостью от портов. Сейчас этот вопрос решается нетворчески: через кросс-субсидирование и дотации. Вот и получается, что мы отбираем прибыли сами у себя. А вернее, у налогоплательщиков в пользу владельцев месторождений. И вот здесь нужны идеи от регулятора: как больше зарабатывать на угле, меньше его перевозя и нагружая инфраструктуру? Таких рецептов, правда, авторы не написали.

Фото: РИА Новости

В-третьих, ФОИВ предлагает развивать портовые мощности «для обеспечения поставок угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки». И здесь Стратегия хоть и ставит цели, но не предлагает пути их достижения. Например, в документе уточнены объёмы генерации той же Африки, приходящиеся на угольные электростанции. Не учтены и конкурентные преимущества местных поставщиков. Так, на Африканском континенте превалирует уголь из ЮАР, которая не только снабжает соседей, но и после антироссийских санкций наладила поставки топлива в ЕС.

Было бы понятнее, если бы Минэнерго предложило на межгосударственном уровне заходить на Чёрный континент с проектами угольной генерации, вкладываться в инфраструктуру региона. Но таких предложений не прозвучало.

Авторы будто закрывают глаза на падение перевалки угля практически во всех морских хабах России, призывая инвесторов вкладываться в очередные терминалы, но уже в других регионах. На этом этапе добывающие компании вправе спросить: чтобы что? Плодить инфраструктуру, заточенную под уголь, без каких-либо гарантий возврата вложений?

Четвёртое предложение Министерства — «обеспечить применение долгосрочных и предсказуемых параметров установления тарифов в сфере перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования с учётом синхронизации с документами стратегического планирования в сфере транспорта». И здесь снова камень летит в огород РЖД, бросая тень и на ФАС, и намекая, что сама тарифная методология требует пересмотра в интересах конкретно угля.

«Углю, по сути, нужна серьёзная реформа. Она должна сводиться к тому, что регуляторам придётся закрывать оставшиеся шахты. Сейчас на долю шахт приходится четверть предложения российского угля. Это необходимо сделать по двум причинам. Первая — это наличие проблем с безопасностью, которые не удаётся полностью решить. И вторая — большинство шахт в ближайшие годы будут находиться на границе рентабельности.

Отрасли нужен полный отказ от подземной добычи.

Второй момент — необходимость смещения добычи на восток в пользу регионов, которые находятся в непосредственной близости от Азиатско-Тихоокеанского региона. Фактором этой перестройки будет рост доли коксующегося угля в структуре добычи», — заключает эксперт Кирилл Родионов.

Отдельно хотим отметить, что в Стратегии хоть и упоминается о том, что Россия не только лидер добычи угля, но и его крупнейший потребитель, однако сценариев повышения внутреннего спроса не предлагается. Упоминается проект электрификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Без деталей и расчётов, какой эффект реализация запланированного даст добывающим компаниям.

Если резюмировать, то в целом впечатления от документа крайне противоречивые. Его писали в Минэнерго, явно оценивали в МИДе. Но чего ему не хватает, так это экономической составляющей. Какой профит должны приносить добыча и экспорт? Отсюда возникает вопрос: зачем в принципе такой продукт, который ничего не предлагает, а описывает устаревшую ситуацию с акцентами в пользу угольщиков, не учитывая интересы строителей, металлургов, портовиков, операторов и, собственно, экономики страны?

Очевидно, разрабатывалась Стратегия не для рынка, а для начальства. План развития энергетических отраслей мог стать маршрутной картой, ориентиром для добытчиков. Но не стал. Вместо этого публике представили альманах с победными реляциями и иллюзиями о безоблачном будущем.

Фото: РИА Новости

Но помимо отсутствия реалистичной картины и прогнозов, прочтение Стратегии оставило без ответа важный вопрос: пока РЖД будут обеспечивать углю предсказуемые тарифы и ритмичные отправки, пока экспортёры будут вкладываться в новые портовые проекты, чем займётся само Минэнерго?

В заключение позволим себе немного философии. Говорят, что тяжёлые времена рождают сильных людей. Перекладывая эту мудрость на угольный вопрос, заметим, что благоприятная конъюнктура последних лет сыграла с отраслью злую шутку. Во многом она стала менее адаптивной и гибкой, чем от неё требуется. Вероятно, «сытая жизнь» притупила инстинкты выживания у участников рынка. Теперь же придётся вспомнить и о них.

Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO

Оксана Войцеховская