Закон Ома и ЗОЖ для РЖД. Ограничение оформления порожняка не поможет с избытком парка, а вот «потоковая» модель поможет удвоить скорость поставок

От Редакции Vgudok: Мы публикуем письмо читателя — бывшего сотрудника РЖД с почти 23‑летним стажем, которое «зацепило» нас тем, что это не просто жалоба или ностальгическое воспоминание, а попытка человека «изнутри», инсайдера профессионально систематизировать причины нынешних проблем на железной дороге и предложить чёткий рецепт: перейти от управления вагонами к управлению потоками.

Материал полон технических наблюдений, практических предложений и резких оценок текущих управленческих практик. Мы считаем важным дать площадку для озвучивания столь неоднозначного, но явно не рядового мнения: во‑первых, так как многие подробности — типичные операционные тонкости — редко попадают в публичные обсуждения; во‑вторых, потому что автор ставит конкретные вопросы, на которые обязана ответить и отрасль, и государство. При этом часть утверждений требует проверки и комментариев профильных специалистов и представителей самих РЖД — поэтому публикация призвана запустить общественную и экспертную дискуссию, а не заменить аудит и расчёты. Слово автору:

«Более 10 лет назад была придумана технология, которая послужила основой для этого обращения. Самая успешная попытка донести эту идею до руководства РЖД была достаточно давно на слёте молодёжи. Тогда мы с коллегами выбрали одно направление и предложили назначить его испытательным полигоном. В эффекте не учитывалось повышение качества перевозки, только рост погрузки, но даже так сумма получилась весьма существенная и отличалась от прочих проектов.

Дошли до финала, где главный сказал, что проект интересный, но нереализуемый, так как требуется регулирование погрузки, для которого нет нормативной базы.

Спустя почти 10 лет понимаешь, что тогда мы предлагали детские шалости по сравнению с тем, что делает РЖД сейчас, также не имея законных оснований.

Работа над ошибками была сделана, технология была изменена для полного соответствия нормативной базе. Несколько раз пытался донести проект до руководства, но никогда не отличался красноречием, все попытки провалил, за что получил определение бесполезный мечтатель и вокально-музыкальный мечтатель и, в результате, был вынужден покинуть отрасль.

Оборот Великий и Ужасный. Значение оборота

Давным-давно в далёкой-далёкой Стране оборот был главным качественным показателем. Вагонов не хватало, а погрузка была необходима всем поголовно. От неё зависели план и премия, а решения по распределению вагонов принимались на самом верху. Вся работа сети была нацелена на сокращение оборота. Надо сказать, многое получалось. Эффект был реальным и мотивирующим, а оборот — квинтэссенцией перевозки, Великим и обобщающим показателем.

Впрочем, скоро был достигнут технический и технологический предел по сокращению оборота. Закон Парето сработал: 20% усилий для получения 80% результата были реализованы, но вагон по-прежнему был в дефиците. У перевозчика не хватало средств на увеличение и обновление парка, а работа в режиме постоянного аврала приводила к сбоям. Изменения были необходимы.

Как неоднократно упоминали железнодорожные эксперты, в нулевых годах, в рамках реформы железнодорожного транспорта, вагонный парк был передан в частные руки, чтобы привлечь инвестиции в обновление и создать конкуренцию на рынке железнодорожных перевозок.

С тех пор проблем с дефицитом парка стало меньше, зато уже не первый раз поднимается вопрос профицита подвижного состава и баланса между качеством перевозочного процесса и количеством парка.

Сам же общий оборот грузового вагона на сети, как показатель, ушёл на второй план: РЖД считает, что значительная его часть за рамками перевозочного процесса и не касается перевозчика, а оператор переложил расходы, связанные с ростом оборота, на плечи грузоотправителей, и превратился в финансового рантье.

Суть и состав оборота

Что же такое оборот? По определению — это время, затрачиваемое вагоном на выполнение одного цикла работы. Точка учёта начала цикла может быть любая, но общепринято считать оборот от начала одной погрузки до начала следующей погрузки.

Определение слишком сухое и не раскрывающее сути показателя. Если подходить к понятию оборота с бытовой точки зрения, то рабочий парк — это количество супа в кастрюле, работа — это порция, которую вы съедаете за единицу времени (к примеру, за сутки), а оборот — это количество тех самых единиц времени и, соответственно, порций, за которое вы опустошите кастрюлю.

Если у вас в супе плавает 60 тыс. вагонов, а съедаете вы порции по 10 тыс. вагонов в сутки, то ранее чем через 6 дней вы кастрюлю не освоите. И что делать, если срок хранения супа 4 суток? Есть просроченный?

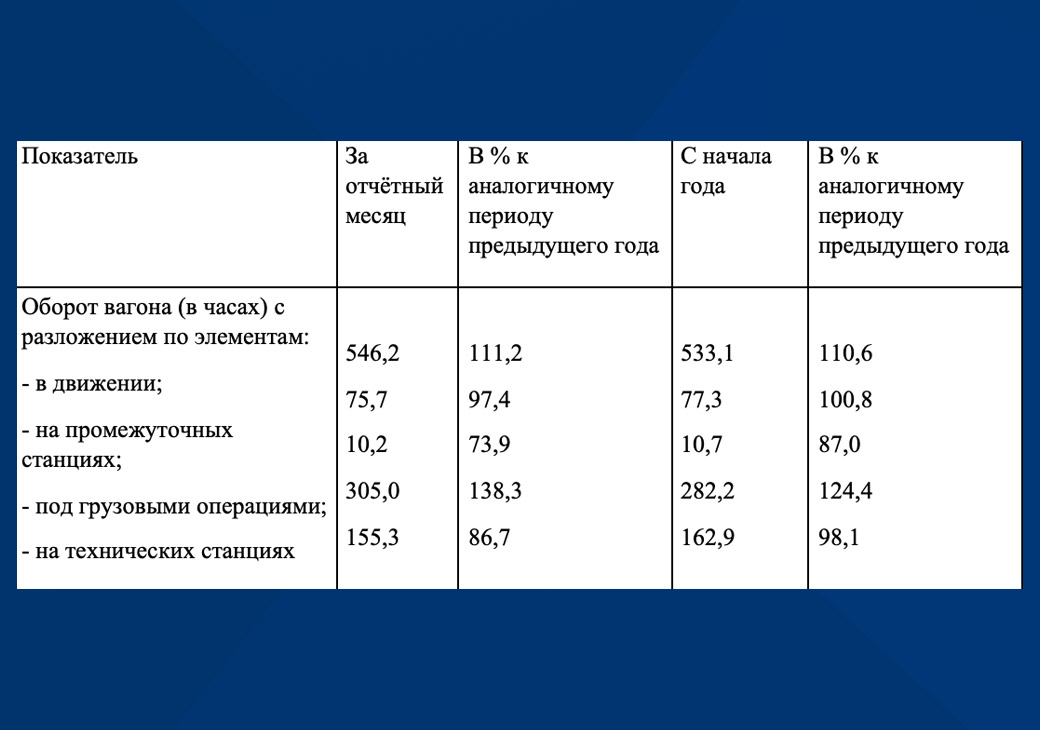

В разделе «раскрытие информации» ОАО «РЖД» публикует значение оборота с накоплением и разбивкой по элементам. Данный учёт был предложен в начале прошлого века и с тех пор не изменялся. Ниже фрагмент формы 9Д-5 с сайта ОАО «РЖД» за июнь 2025 года.

Даже бегло взглянув на цифры, можно заметить, что элементы «под грузовыми операциями» и «на технических станциях» раздулись до невообразимых величин и потеряли всякую информативность. Вы понимаете, из публикуемых данных, где стоит вагон? Под какими грузовыми операциями? Под погрузкой, выгрузкой, или он стоит погруженный (выгруженный) в ожидании оформления? Какой вагон простаивает на технических станциях: гружёный или порожний, на сколько он перестаивает норму?

Может проблема сети не в избытке порожняка, а в избытке груза, и регулировать нужно не порожние, а гружёные струи?

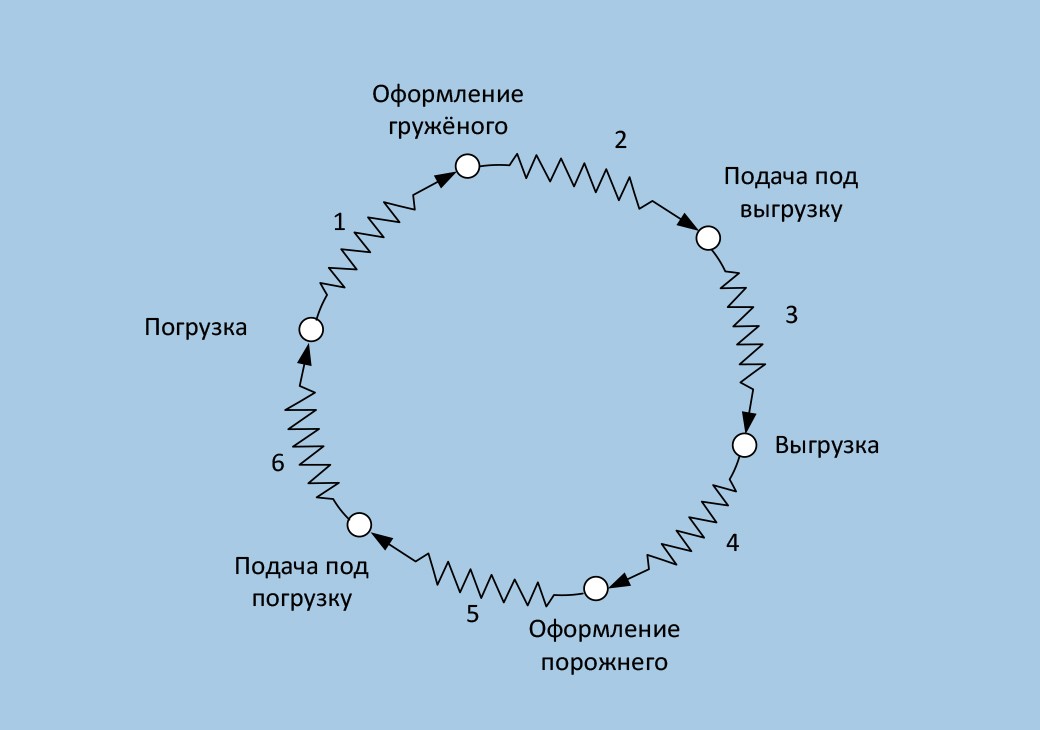

На мой взгляд, оборот всегда был и остаётся неким круглым показателем. Информативнее и удобнее для анализа, если отобразить его в виде цикличного процесса, как представлено на рисунке. У данного способа учета есть одно ключевое преимущество — каждый этап можно нормировать.

Для учёта предлагаются следующие контрольные точки:

«Погрузка» и «выгрузка» — завершение соответствующей грузовой операции (уведомление ГУ-2Б);

«Оформление гружёного» и «оформление порожнего» — приём гружёного или порожнего вагона к перевозке;

«Подача гружёного» и «подача порожнего» — время, когда, в соответствии со статьей 33 Устава ж.д. транспорта, гружёный или порожний вагон считается доставленным в срок, и ответственность перевозчика за доставку прекращается. Условий доставки в срок может быть несколько, все указаны в статье 33 и подразумеваются на данной контрольной точке.

Цифрами обозначены временные периоды (этапы) между контрольными точками.

К сожалению, разложить значение полного оборота на указанные составляющие может только РЖД, но зачем это перевозчику? Ему не нужны лишние вопросы.

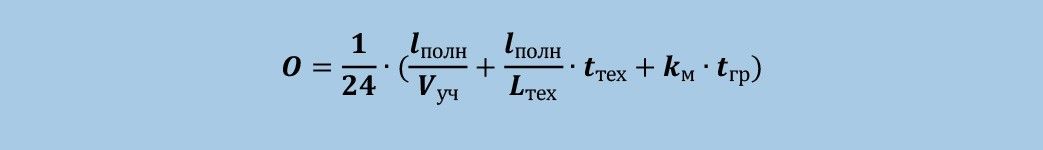

Если перейти к расчёту оборота, РЖД для вычисления использует стандартную аналитическую трёхчленную формулу (некоторые железнодорожники знают четырёхчленную, а самые продвинутые — даже пятичленную формулу). Вторая формула, как её ещё называют «объёмная»: рабочий парк, делённый на работу, — используется как вспомогательная.

Удивительно, что у оборота есть два абсолютно различных способа расчёта, и столь разные подходы дают одинаковый результат. Очевидно, что обе формулы связаны друг с другом, а оборот является весьма неоднозначным показателем. Только какое из его значений главное, а какое второстепенное?

Две стороны оборота

Все вещи и явления имеют две стороны, которые вместе создают целое. Ян и Инь не просто противоположности — они взаимосвязаны и взаимозависимы, одно не может существовать без другого. Обе стороны всегда стараются прийти в равновесие.

Давайте предположим, что есть две стороны — Ян и Инь — оборота, которые дополняют друг друга и поочерёдно становятся главной или второстепенной при изменении определённых обстоятельств.

Первая сторона Ян описывается классической трёхчленной формулой:

Это светлая, толкающая энергия, которая позволяет активно воздействовать на грузопоток и сокращать оборот за счёт ускорения отдельных элементов:

– увеличил участковую скорость — сократил время в движении;

– организовал отправительские маршруты, оптимизировал план формирования, автоматизировал горки, удлинил участки оборота локомотивов и бригад — сократил время на технических станциях;

– модернизировал погрузочно-выгрузочные механизмы, изменил технологию местной работы — сократил время под грузовыми операциями.

Можно улучшить технологию, модернизировать инфраструктуру, сделать ещё много активных вещей, которые приведут к улучшению оборота, но для этого необходимо доминирование энергии Ян.

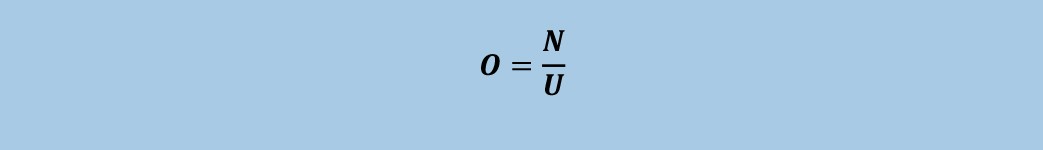

Вторая сторона оборота Инь описывается объёмной формулой:

Это «тёмная», тянущая энергия, которая позволяет пассивно управлять оборотом через изменение рабочего парка и работы в период доминирования Инь.

Чем же отличаются периоды Ян и Инь в железнодорожной логистике?

Для доминирования активного Ян необходим значительный нереализованный ресурс работы, обусловленный постоянным дефицитом подвижного состава. Другими словами, Ян доминирует в моменты дефицита парка. Именно тогда трёхчленная аналитическая формула позволяет определить, от чего зависит оборот, а объёмная формула — проверить, чему он равен.

Пассивное Инь выходит из тени в условиях профицита парка. По мнению РЖД, профицит — это период избытка наличного количества вагонов над потребным, где потребный парк — технологически необходимое количество вагонов для выполнения заданных объёмов перевозок. В моменты профицита парка Инь (а сейчас ведь именно такой момент) объёмная формула становится основной и позволяет определить, от чего зависит оборот, а трёхчленная — проверить, чему он равен.

РЖД

Во время доминирования Инь активное управление неэффективно, поэтому все действия РЖД интуитивно нацелены на создание дефицита парка. Сократить парк всеми возможными методами — и жизнь наладится. К сожалению, без изменения технологии работы, данная установка сработает только при физическом устранении «лишнего» подвижного состава, на что операторы и потребители услуг транспорта, надеюсь, не готовы.

Если раскрыть суть времен Инь и Ян в железнодорожной логистике, то Инь — это количество, а Ян — качество. Инь отвечает на вопрос: «Что, сколько и куда везти?», Ян: «Как везти?». Первое время характеризуется понятием «тяни», второе — «толкай». Те, кто читал «Доктора Айболита», уже догадываются, что должно произойти для эффективного взаимодействия Инь и Ян.

Вагон стоит не потому, что за ним не досмотрели или его не двигают, а потому, что он ОБЯЗАН стоять, исходя из объёмной формулы. При этом оборотом можно управлять, если знать тонкости времени Инь.

ЗОЖ

Ранее мы выяснили, что объёмная формула определяет, от чего зависит оборот при профиците парка. Выглядит она так:

где O — оборот грузового вагона, сут.;

N — рабочий парк, ваг. Количество грузовых вагонов рабочего парка, задействованных в перевозочном процессе на отчётный час;

U — работа, ваг./сут.

В стандартной практике работа = погрузка + приём гружёных вагонов за сутки. При этом сложно не согласиться, что гораздо эффективнее учитывать работу на завершающем этапе, когда цель — доставка груза потребителю или сдача за пределы РЖД — выполнена. В замкнутой системе, какой является сеть дорог РЖД, поступление грузопотока за период должно быть равно погашению грузопотока за тот же период. Тогда работа равна U = выгрузка + передача гружёных, ваг./сут.

Объёмная формула — это Закон Ома Железнодорожный для участка сети (сокращенно — ЗОЖ), который определяет взаимосвязь важнейших элементов перевозочного процесса:

«Оборот вагона на участке сети прямо пропорционален рабочему парку и обратно пропорционален работе на данном участке».

Формула простая и лаконичная. Даже не верится, что такой сложный механизм, как ж.д. транспорт, подчиняется такому элементарному закону.

Из формулы ЗОЖ становится понятно, что снизить оборот в условиях избытка парка можно только тремя способами:

- сократить рабочий парк при неизменной работе — РЖД пытается это сделать, «продавив» сокращение срока службы вагонов (не такая уж плохая мера, особенно для старых универсальных вагонов) и ограничивая выход новых на сеть;

- увеличить работу при неизменном рабочем парке — перевозчик не использует эту возможность, так как совершает действия, сокращающие выгрузку (а значит работу);

- одновременно сократить рабочий парк и увеличить работу, что является самым результативным методом.

Общую продолжительность оборота, полученную из формулы ЗОЖ, невозможно сократить другими способами, кроме перечисленных. При попытке улучшить отдельную часть оборота, «выдавленное» время будет перетекать из элемента в элемент, но суммарное значение не изменится. Такой подход не решает проблемы, а переносит её с места на место. Вагон просто обязан стоять, при этом большая разница, где он стоит.

Излишние парки и где они обитают

Из формулы ЗОЖ: если парк — константа, то, при прочих равных, оборот полностью зависит от работы. Больше работа — меньше оборот, меньше работа — больше оборот. Если работа снижается, то круг оборота начинает съёживаться и выглядит так, как показано на рисунке. Это как оболочка мяча, из которого выпускают воздух, где воздух — это работа.

Если не вмешиваться в распределение парка, то излишки будут расходиться по этапам равномерно с учётом их продолжительности и ёмкости. Так происходило до осени прошлого года, когда РЖД решило включиться в этот процесс.

Мотивация перевозчика понятна — на этапах 2 и 5 излишний парк приводит к просрочке в доставке гружёных и порожних вагонов и прямым финансовым потерям. Как обычно, РЖД борется с проблемой не лекарством, а кувалдой.

Как вы считаете, где лучше разместить излишки вагонов? На каком этапе оборота? И где они принесут меньше всего проблем? Давайте рассмотрим все возможности:

1-й этап — погруженный вагон перестаивает в ожидании оформления. Не лучший выбор, но можно позволить, если качество груза в вагоне не ухудшается, грузоотправитель готов подождать и размещать вагоны на своих путях и, самое главное, понимает, когда они будут оформляться;

2-й — избыток гружёных вагонов в пути следования нежелателен, но его можно допустить, если вагоны отставлены от движения перед выгрузочными узлами, а перевозчику не предъявляются претензии за просрочку в доставке «брошенных» составов и компенсируются расходы на отставление составов;

3-й — оптимальное место для размещения «лишних» гружёных вагонов — перевозка завершена, ответственность перевозчика тоже, вагоны ждут выгрузки, грузополучатели выгружают и видят следующий вагон у себя под боком, что мотивирует их наращивать темп и объём выгрузки;

4-й — худшее место для простоя порожних вагонов, так как занимаются пути, предназначенные для гружёных;

5-й — аналогично этапу 2, только для порожних вагонов;

6-й — оптимальное место для размещения «лишних» порожних вагонов — перевозка завершена, а наличие парка под погрузкой вселяет в грузоотправителя уверенность.

Этапы 1 и 6 осуществляются на путях грузоотправителей, 3 и 4 — грузополучателей, 2 и 5 — на путях РЖД.

Вагон должен стоять в месте, естественном для него. Необходимо поддерживать максимально допустимое количество вагонов в порожнем состоянии на путях предприятий погрузки, и в груженом состоянии — на предприятиях выгрузки. При этом парк вагонов не должен становиться помехой для основной деятельности путей необщего пользования. Если путь может вместить 200 вагонов без ущерба для погрузки/выгрузки, то не нужно запихивать на него 300.

Позитивный опыт такого размещения вагонов уже есть: поднимите график средней скорости доставки, и вы увидите, что в 2020 году был ощутимый рывок вверх.

Самый расцвет ковида, погрузка сокращается, перспективы не радужные, а скорость растёт, причем магия статистики РЖД тогда ещё не добралась до этого показателя. Что же произошло? Порожний вагон в максимально возможном количестве разместили на этапе 6 — лучшем месте для этих вагонов. Грузоотправители договорились с операторами подвижного состава о непредъявлении штрафов за простой вагонов сверх технологической нормы, погрузка была обеспечена с избытком, серьёзных проблем с выгрузкой не было. И это отлично сработало, результат налицо.

Что делается сейчас? Противоестественное ограничение оформления порожних вагонов после выгрузки на этапе 4. Это худшая мера, приводящая к сокращению работы, значительная часть текущего профицита парка создана вручную самим перевозчиком из-за ограничения выгрузки.

Выгрузочные фронты заняты порожними вагонами, груз не может попасть на станции назначения и бросается, перевозчик вводит конвенционные ограничения из-за невыполнения нормативов выгрузки при дефиците гружёных вагонов на выгрузочных фронтах. В такой ситуации РЖД напоминает самурая, который прилюдно делает себе сэппуку и при этом утверждает, что данная процедура решит все проблемы и сделает его сильнее. Позовите уже кайсякунина и прекратите эти мучения.

Работа — не волк?

Работа по привлечению грузов — это отдельная тема. РЖД обложилось ПНД, СКПП, ДМЗИ, на всех уровнях утверждает, что перевозка грузов 1-го тарифного класса убыточна. При этом за три последних года стоимость перевозки экспортного угля увеличилась практически вдвое. Она продолжает быть убыточной? Что лучше: вообще не получать груз к перевозке или предоставлять скидку за его предъявление? А если везти груз быстрее, и вы будете контролировать и поддерживать этот процесс, ваши затраты не изменятся? Не пора ли вместо плоской шкалы доходности за принятую тонну груза или тонно-км, ввести дополнительный параметр времени и мерить доходность, к примеру, за тонну или тонно-км в сутки?

Погоня за погрузкой высокодоходных грузов без соответствующего увеличения их выгрузки приводит к негативному результату: не едут ни высокодоходные, ни остальные.

РЖД

Первые долго стоят у выгрузочных узлов из-за того, что их взяли больше, чем могут переварить (вспомните суп), сталкиваются с бросанием и ограничением погрузки из-за этого, плюют и уходят на другой, более предсказуемый вид транспорта. Вторые ограничиваются по погрузке изначально как «убыточные» и недостойные внимания перевозчика, хотя там, на стороне грузополучателя, их ждут и готовы выгружать сходу. И этим вторым проще не производить объём, чем везти его с убытком более дорогим альтернативным транспортом. Они и не производят.

Для тех грузов, которым всё-таки посчастливилось быть принятыми к перевозке, РЖД придумывает новую сложность — неоформление порожних вагонов с мест выгрузки.

Есть массовые выгрузочные узлы, которые формируют главные фарватерные струи грузопотока и порожних вагонов, — это станции с выгрузкой / передачей 100 вагонов в сутки и более. Таких на сети РЖД около 2% от общего количества станций с грузовой работой: большинство припортовых станций, часть погранпереходов, а также станции, обслуживающие металлургические комбинаты, нефтезаводы, фабрики и т.д.

На указанные 2% станций оформляется примерно 50–60% от объёма всей погрузки дорог РЖД и соседних государств, и этот груз формирует 60–70% грузооборота сети.

Прелесть этих узлов в том, что даже в период спада экономики на них будет предъявляться груз, и его количество может возрастать, если не то, чтобы помогать, а хотя бы не мешать им работать. Вспомните принцип Парето — с такими показателями данные станции нужно на руках носить и пылинки с них сдувать. Что делает РЖД? Останавливает с них оформление порожних вагонов.

Задержка порожних вагонов на какой-нибудь среднестатистической станции с выгрузкой 2 вагона в сутки не принесёт большой беды, а на станции Находка-Восточная или Лужская — приведёт к потере выгрузки (а значит и работы) сотен вагонов в сутки. И этот груз будет безвозвратно утерян для РЖД.

Проблема с избытком парка есть, но решать её нужно не ограничением выгрузки, а, напротив, её увеличением. Сейчас работа уходит от перевозчика и убегает в лес. Инициативы по росту штрафов, внедрению принципа «вези или плати» у общественного перевозчика и сближению тарифов приведут к дальнейшему оттоку груза. А РЖД всё-таки госкомпания, а не бизнес, и должны заботиться об интересах всей экономики, а не только собственных целей и задач.

Дело — труба!

Наверняка вы обращали внимание, что в выступлениях и статьях руководителей РЖД и причастных ФОИВ всё чаще мелькают слова «поток», «труба», «сечение трубы», и другие подобные определения применительно к перевозочному процессу. Так, к примеру, вагонопоток отождествляется с движением автотранспорта в разгар дачного сезона: чем больше желающих попасть на дачу, тем больше «пробка» и медленнее двигается транспорт. Здесь вы тоже неоднократно могли встреть понятия «поток» и «струя».

Переход от управления частицами к управлению потоком позволяет по-новому смотреть на перевозки. Если отстраниться от движения отдельных молекул-вагонов или составов, а перейти к струям — направленному движению гружёных или порожних вагонов от отправителя к получателю, то можно понять основные принципы, от которых сейчас зависит эффективность железнодорожного транспорта.

В трубопроводном транспорте существует понятие «технологической» жидкости. Это объём, который, собственно, наполняет трубы. И он необходим для начала передачи продукта потребителю. Это как раз то, сколько «ДОЛЖНО БЫТЬ» груза в трубе, и данный параметр актуален для ж.д. транспорта. Отличие в том, что у труб стальные жёсткие стенки, а сеть дорог РЖД — это резиновые шланги, которые могут растягиваться. Во многих случаях трубы РЖД напоминают известный рисунок.

Давайте представим очень упрощённую модель перевозки одной струи: в бассейн из одной трубы заливается вагонопоток, из другой выливается. Нужно поддерживать оптимальный уровень вагонопотока в бассейне и не допускать переполнения или обмеления. Как считаете, какой самый важный параметр? Сколько вливается? Сколько выливается? Нет, сколько ДОЛЖНО БЫТЬ вагонопотока в бассейне. И этот показатель должен быть оптимальным со стороны количества и качества. Можете не верить, но у РЖД нет порядка расчёта данного параметра.

Перевозчик говорит об избытке порядка 300–400 тыс. вагонов, основываясь на Методических рекомендациях. Как вообще можно оценивать оборот по каким-то средним историческим значениям? Это же как средняя температура по больнице! Один клиент сидит без груза, другой захлёбывается и практически парализован подходом вагонов, но не кричит «Довольно», — пока не будет остановлено всё вокруг.

Подход к балансу парка должен быть адресным и точечным. Если вы попытаетесь сбалансировать поток в целом, устранив 300 тыс. вагонов, прорыва не будет, потому что большинство струй останутся несбалансированными. Начинать нужно с малого — отрегулировать каждую отдельную струю и привести её в оптимальное состояние. Из сбалансированных струй получится сбалансированный поток с максимально возможным показателем работы. Уже сейчас есть возможность заранее выявлять моменты избытка и недостатка груза и принимать меры по их корректировке: увеличивать подвод и выгрузку там, где есть «лишний» груз, и загружать свободные направления.

Как бы вы поступили для решения задачи с бассейном? Бегали бы с мерными вёдрами и линейками, считали сколько вытекло и сколько затекло вагонопотока, ставили бы заглушки (конвенции) на трубы? Есть способ проще: определить, сколько должно быть вагонопотока, и поставить поплавковый клапан на нужный уровень.

Поток будет регулироваться автоматически: груз выгрузился — груз поступил в систему.

Эта задача была решена в рамках «потокового» управления, которое определяет зависимость между качеством перевозочного процесса и количеством парка, участвующего в нём. Один из ключевых принципов «потокового» управления — не допускать выхода струй из берегов. Невозможно управлять потоком в период половодья, и, если вагонопоток сопоставим с движением жидкости, действия для защиты от наводнений аналогичны:

- Расширять устья рек — развивать пути общего и необщего пользования грузополучателей/грузоотправителей и увеличивать погрузо-выгрузочные мощности;

- Создавать водохранилища — строить крупные накопители на путях общего и необщего пользования вблизи мест погашения/зарождения вагонопотоков. Многие скажут, что такие пути превратятся в отстойники, но они необходимы для нормальной работы сети. Именно они должны брать на себя излишний парк при спаде работы и подпитывать сеть вагонами при её росте;

- Строить обводные каналы — ж.д. обходы перегруженных узлов;

- Расширять и углублять русла рек — увеличивать пропускную и провозную способность направлений. В связи с высокой стоимостью данных мероприятий, подход должен быть адресным, а не валовым. Сбалансированный поток точно укажет, где есть проблемы с пропуском вагонов, именно эти места и надо развивать;

- Строить защитные дамбы — система «потокового» управления станет такой дамбой, определив оптимальное наполнение и установив поплавковый клапан на каждую струю, что не даст вагонопотоку выйти из берегов.

Бесполезная задача, не имеющая ничего общего с реальностью

Представьте два склада на расстоянии 700 км друг от друга. На первом (в Москве) осуществляется погрузка фур, на втором (в Санкт-Петербурге) — выгрузка. Обеспечение тягачами и водителями как гружёного, так и порожнего рейса осуществляет одна транспортная компания, она же обслуживает дороги общего пользования. Назовем её РДЖ — российские дороги жизнеобеспечения.

Погрузочные мощности склада в Москве не ограничены, склад в Санкт-Петербурге выгружает одну фуру в час. Территория выгрузочного склада способна принять две фуры, выгрузка осуществляется последовательно друг за другом, параллельно операции не производятся. Срок доставки начинается от момента отправления фуры со склада в Москве и завершается прибытием на территорию склада в Санкт-Петербурге. Оформление и отправление порожней фуры осуществляется после выгрузки без затрат времени.

Скорость фуры в режиме оптимального расхода топлива 70 км/час, максимальная скорость — 100 км/час, но с увеличенным потреблением топлива и повышенным износом расходных материалов.

РДЖ имеет филиалы в каждом регионе: Москве, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Каждый филиал заинтересован в реализации максимальной скорости по его участку. Показатель так и называется — региональная участковая скорость.

Филиалы следят за дорожным полотном и принимают различные меры для увеличения участковой скорости (строят обводы населенных пунктов, развязки, расширяют дороги, убирают светофоры и т.д.). На это затрачиваются значительные средства, но результат есть — инфраструктура готова и весь путь в 700 км может быть пройден фурой со скоростью 100 км/час. Все водители мотивированы на поддержание максимальной участковой скорости.

Фура отправляется со склада в Москве и движется с максимальной участковой скоростью к складу в Санкт-Петербурге.

- Через какое время она сможет заехать на территорию выгрузочного склада, если другие условия не заданы?

- Что изменится, если известно, что, в момент отправления заданной фуры из Москвы, одна фура в Санкт-Петербурге встала под выгрузку, второе место на выгрузочном складе свободно, а между Москвой и Санкт-Петербургом находится ещё 10 фур для данного выгрузочного склада, кроме фуры из задания?

- Если условия те же, что в вопросе 2, но погрузочный склад находится не в Москве, а в Воронеже (1200 км до склада в Санкт-Петербурге)?

- Дополнительное условие к вопросу 2: РДЖ решили, что сталкиваются с избытком порожних фур, хотя погрузочные склады по всей стране готовы принимать порожняк, а порой даже фиксируют его недостаток.

С учётом ограничений РДЖ, выгруженная фура получит право выехать со склада в Санкт-Петербурге к месту погрузки с вероятностью 50/50. В случае неоформления фура будет стоять в течение одного часа на выгрузочном складе, занимая место, после чего следует новая попытка оформления с вероятностью 50/50.

Через какое время фура из задания доставит груз на склад в Санкт-Петербурге?

Для тех, кто начал задумываться: когда придёт осознание, вы не поверите, что всё настолько просто. И добро пожаловать в Реальный мир! Для остальных — продолжайте борьбу с ключевыми узлами, вы обязательно победите.

Так что же делать для исправления ситуации на ЖДТ

Применение системы «потокового» управления и есть способ открыть «ящик». Одна простая технология открывает безграничные возможности. Сбалансированный поток развяжет узлы и позволит максимально использовать провозные способности. Имеющегося локомотивного парка гарантированно хватит на всех. Скорость потока за 5 лет достигнет 900 км/сут. и продолжит рост, что позволит РЖД выиграть конкуренцию за грузы на дальних и средних дистанциях.

У РЖД огромный нереализованный потенциал не только в виде уже имеющихся технических и технологических преимуществ, но и в виде коллектива, где работают заинтересованные и преданные своему делу профессионалы.

И очень обидно видеть, как они топчутся на месте или пятятся назад.

Реализация данного плана позволит создать «пылесос» для грузов, а не «отбойный молоток», как происходит сейчас. Замечательное сравнение от Х.Ш. Зябирова. И этот «пылесос» выпотрошит все склады и заначки грузоотправителей, доставит груз к месту назначения в срок с высокой скоростью и надёжностью, превратив РЖД в мирового лидера по эффективности перевозки. Это и есть моя Мечта».

От Редакции Vgudok: Материал нашего читателя — это не просто глубокий и эмоциональный призыв к переменам, но и серьёзная заявка на новую технологическую парадигму для РЖД. Концепция «потокового» управления, детальный анализ оборота вагона через призму «Закона Ома Железнодорожного» и критический разбор текущих управленческих практик создают целостную картину проблем и возможных решений. Автор убедительно показывает, что игнорирование «тяги» в условиях профицита парка и продолжение «толкания» грузопотоков ведут к саморазрушению системы, снижению эффективности и потере конкурентоспособности.

Однако для реализации этих амбициозных целей потребуются не только технологические изменения, но и кардинальная смена управленческой философии, преодоление инерции и готовность к экспериментам. Мы уверены, что этот текст станет новым стимулом для открытой дискуссии о будущем железнодорожного транспорта в России.

Хотите получать актуальный, компетентный и полезный контент в режиме 24/7/365 — подписывайтесь на Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO

Бесполезный Мечтатель, читатель Vgudok,

железнодорожник с 20-летним стажем